法定後見

法定後見はどんな時に利用できる?

父の入所費用を父の口座から支払いたいが、認知症で手続きができない。

父の入所費用を父の口座から支払いたいが、認知症で手続きができない。

相続人に判断能力が不十分な人がいるため、遺産分割協議ができない。

相続人に判断能力が不十分な人がいるため、遺産分割協議ができない。

一人暮らしの母が最近消費者被害にあっているようで心配だ。

一人暮らしの母が最近消費者被害にあっているようで心配だ。

認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。

認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。

施設にいる母の年金を家族が勝手に使っているようだ。

施設にいる母の年金を家族が勝手に使っているようだ。

両親が死亡した後、知的障害のある子の生活が心配。

両親が死亡した後、知的障害のある子の生活が心配。

寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄妹から疑われている。 etc.

寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄妹から疑われている。 etc.

→法定後見制度を使うことにより、契約等の手続きを代理人が単独ですることができたり、うっかり結んでしまった不要な契約を取り消したりできます。

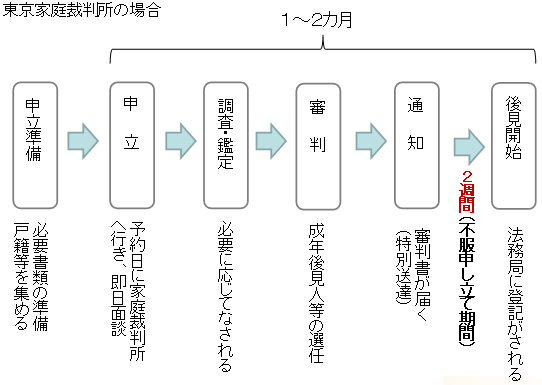

法定後見 申立て手続きの流れ

法定後見 申立てができる人

申立てができる人は決まっています。

本人、配偶者、4親等内の親族

未成年後見人、未成年後見監督人

後見人・後見監督人

保佐人・保佐監督人

補助人・補助監督人

任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人

市区町村長

検察官

法定後見 後見人の心構え

本人と後見人の財産を分ける(金銭出納帳をつける)

「本人」にとっての「最善の利益」を考える

禁止事項に注意

使い込み・・・一時的に借りるだけでもNG

投資・・・・・・・財産が減るリスクのある行為はNG

現状維持が原則

違反すると、解任、損害賠償の場合も!

法定後見 実際にはどんなことをする?

日常業務

通帳や印鑑を預かり、金銭出納帳をつけて管理

金融機関、役所、年金事務所等へ届け出

要介護認定の更新

本人との面談

裁判所への定期報告(初回報告は後見開始後1カ月以内) etc.

特別な業務

施設との契約、介護サービスの契約

不動産の処分(売却、賃貸、賃貸借の解除等)・・・居住用不動産の処分に注意→家庭裁判所の許可が必要

(場合によって)契約の取り消し etc.

法定後見にかかる費用

申立て費用

収入印紙等の実費6670円(東京家裁)

+保佐・補助の場合の代理権付与等1件につき800円

+鑑定費用(5~10万円程度。ただし、省略も多い)

+申立書作成を司法書士に依頼した場合の手数料(当事務所の場合は

10万円~です。>>くわしくはこちらの料金表へ)

※申し立て費用は、原則として申立人が負担する。

報酬

家庭裁判所が決める(就任してから約1年後、報酬付与の

申立てをすることにより、報酬が付与される)

>>任意後見の詳細はこちら >>成年後見ページへ戻る

お問い合わせ

メール、またはお電話にてお気軽にお問合せください。